SCOPERTE ASTRONOMICHE

Da Sidereus Nuncius

“[...] Circa dieci mesi fa giunse alle nostre orecchie che

un certo Fiammingo aveva fabbricato un occhiale, mediante il

quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti

dall’occhio dell’osservatore, si vedevano distintamente

come fossero vicini; e di questo effetto, davvero mirabile, si

raccontavano alcune esperienze, alle quali chi prestava fede, chi

la negava. La medesima cosa pochi giorni dopo mi fu confermata

per lettera da un nobile Francese, Jacopo Badovere, da Parigi; il

che fu in fine il motivo che mi spinse ad applicarmi tutto a

ricercarne le ragioni, e ad escogitare i mezzi per i quali io

potessi giungere all’invenzione di un simile strumento;

invenzione che conseguii poco dopo, fondandomi sulla dottrina

delle rifrazioni. E prima di tutto mi preparai un tubo di piombo,

alle cui estremità applicai due lenti, ambedue piane da una

parte, dall’altra invece une convessa euna concava;

accostando poi l’occhio alla concava, scorsi gli oggetti

abbastanza grandi e vicini poichè apparivano tre volte più

vicini e nove volte più grandi di quanto si guardavano con la

sola vista naturale.”

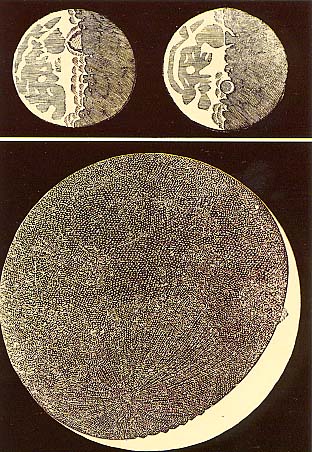

Nel 1609 Galileo mostra ai senatori veneti la sua nuova

invenzione: il

cannocchiale, con il quale riescono a vedere Padova dal

campanile di San Marco; per questo viene premiato con un posto

fisso all’università. In seguito costruisce un altro

cannocchiale che riesce ad ingrandire di venti volte e lo punta

in cielo. Cosi’ scopre un intero cosmo e scrive un libro

sulle sue scoperte astronomiche: il “Sidereus

Nuncius”(Messaggero delle stelle).Nella sua prima

osservazione guarda la luna, le cui strane macchie provano che le

caratteristiche della sua superficie non appaiono poi cosi’

diverse da quelle della terra..Egli suppone che le aree scure

siano mari; poi scopre i crateri e le catene montuose. Riesce a

riconoscere il motivo per cui la linea dell’ombra che scorre

con le fasi lunari attraverso la sua superficie rende ben

visibili le montagne e le valli circolari(così Galileo chiama i

crateri) sparse per tutta la superficie. Galileo descrive queste

montagne e le valli come macchie rotonde, con una frangia nera

sul bordo rivolto verso il sole, mentre l’altro bordo è

illuminato: sono valli circolari, circondate da una catena di

montagne che oggi chiamiamo crateri e l’estensione delle

regioni piatte. Disegna tutto quello che osserva, calcola

l’altezza delle montagne considerando la lunghezza delle

loro onde; per alcune ricava un altezza di 7000 metri che è ben

superiore a quella di tutte le montagne terrestri conosciute

all’epoca. Le osservazioni dopo la luna nuova gli fanno

scoprire la luna cinerea (luce grigiastra che copre il resto

della luna quando la parte illuminata è una falce sottile, poco

prima o poco dopo la fase di luna nuova). Comincia col dimostrare

che questa luce non è prodotta nè dalla luna(altrimenti la si

vadrebbe durante le eclissi) nè dalle stelle, nè dai raggi del

Sole “attravarsanti la luna”, come era stato suggerito

da alcuni autori. Allora la terra illumina la luna che quando

rivolge verso di noi la sua metà all’ombra la terra rivolge

verso la luna proprio la sua metà illuminata: la luce cinerea

non è altro che “ il chiaro di terra sulla luna”! Dopo

aver provato che la luna è montuosa come la terra, Galileo

afferma dunque che quest’ultima è luminosa come la luna,

cioè che l’una e l’altra riflettono la luce del sole.

Dall’ Epistolario Lettera a Gallanzone Gallanzoni

Firenze, 16 luglio 1611

[...] Hora, per dire brevemente quanto mi occorre, dico che io ho

sin qui, insieme con tutti i filosofi et astronomi passati,

chiamo Luna quel corpo, il quale, sendo per natura atto a

ricevere et ritenere, senza trasmettere, il lume del sole, alla

vista del quale egli è continuamente esposto, si rende per tanto

a noi visibile sotto diverse figure, secondo che egli è in varie

posizioni situato rispetto al sole et noi, le quali figure, hora

falcate, hora semicircolari et hora rotonde, ci rendono sicuri,

quello essere globoso et sferico: et di questo tale corpo, dal

sole illuminato et da noi veduto, hanno sin qui la maggior parte

de i filosofi creduto che la superficie fosse pulita, tersa et

assolutissimamente sferica; et se alcuno disse di credere che

ella fusse aspra e montuosa, fu reputato parlare più presto

favolosamente che filosoficamente. Hora io di questo istesso

corpo lunare, da noi veduto mediante la illuminazione del sole,

asseriscoil primo, non più per immaginazione, ma per sensata

esperienza et per necessaria dimostrazione, che egli è di

superficie piena di innumerabili cavità et eminenze, tanto

rilevate che di gran lunga superano le terrene montuosità. [...]

ma vengono, in sustanza del loro discorso a dire che la Luna sia

hora non solamente quel globo che noi sensatamente con

gl’occhi veggiamo et sin qui havevamo veduto, ma che, oltre

al veduto da gl’huomini, vi è intorno un certo ambiente

trasparentissimo, a guisa di cristallo o diamante, totalmente

impercettibile dai sensi nostri, il quale, empiendo tutte le

cavità et cimando le più alte eminenze lunari, cinge intorno

quel primo et visibile corpo, et termina in una liscia et

pulitissima superficie sferica, non vietando intanto il passaggio

ai raggi del sole, sì che eglino possino nelle sommerse

momtuosità riflettere et dalle parti avesse causare le

proiezione delle ombre, rendendo intanto l’antica luna il

senso nostro suggetta [...] pur che con pari cortesia sia

permesso a me dire che questo cristallo ha nella sua superficie

grandissimo numero di montagne immense, le quali, per essere di

sustanza diafana, non possono da noi essere vedute et così

potrò io figurarmi un’altra Luna dieci volte più montuosa

della prima. [...]

Nella seconda osservazione guarda il cielo stellato e scopre che

le stelle fisse sono più distanti dei pianeti.

Da Sidereus Nuncius

“[...] Gran cosa è certo l’aggiungere, oltre la

numerosa moltitudine di stelle fisse fino ai giorni nostri si son

potute scorgere con la naturale facoltà visiva, altri

innumerevoli stelle non mai scorte prima d’ora, ed esporle

attentamente alla vista in numero più che dieci volte maggiore

di quelle antiche già note. [...]”

Disegna la costellazione di Orione e si stupisce del gran numero

di stelle visibili.

Costruisce anche una mappa della regione della nebulosa

introducendo nuove stelle; il gruppo delle Pleiadi gliene svela

quaranta.

In seguito punta il cannocchiale sulla via Lattea dove vede

moltissime stelle; con queste scoperte finisce l’epoca del

piccolo cosmo geocentrico e inizia quella della scoperta delle

galassie.

Nel 1610 usa un cannocchiale da trenta ingrandimenti e osserva

Giove puntando la sua attenzione sulle tre stelline più vicine

al pianeta. Le segue per alcune settimane scoprendone una quarta

e nota che esse scompaiono e riappaiono ad intervalli, ma sempre

accompagnando Giove lungo la sua traiettoria celeste. Rappresenta

il pianeta come una lettera “O” un pò schiacciata e

scopre che le quattro stelline sono satelliti che chiama Medicei

in onore della famiglia de’Medici, ma che sono conosciuti

come satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto).

Da Sidereus Nuncius

“ Pertanto il girno 7 Gennaio del corrente anno 1610, alla

prima ora della notte, mentre guardavo gli astri celesti col

cannocchiale, mi si presentò Giove; e poichè mi ero preparato

uno strumento proprio eccellente, m’accorsi [...] che gli

stavano accanto tre stelline, piccole invero ma pur lucentissime;

[...] e la loro disposizione sia rispetto loro stesse che a Giove

era la seguente: est**O*ovest

[...] Ma essendo io tornato, non so da quale fato condotto, alla

medesima indagine il giorno 8, trovai una disposizione molto

diversa: erano infatti le tre stelline tutte occidentali rispetto

a Giove est O***ovest

Le due notti seguenti il cielo è nuvoloso, così il 10 Gennaio

osservo: est**O ovest”

Quindi Galileo è chiamato a Roma per le sue scoperte.

Osserva poi le fasi del pianeta Venere, regolari e analoghe a

quelle della luna: ciò può significare che Venere orbiti

intorno al sole e che la sua luce sia riflessa.

Da Galileo Galilei - Lettere, cit. Lettera a Giuliano

de’Medici in Praga

Firenze,1 gennaio 1611

Ill.mo et Rever.mo Sig.re mio Coll.mo, è tempo che io decifri

V.S. Ill.ma e R.ma e per lei al S.Keplero, le lettere trasporte,

le quali alcune settimane sono gli inviai; è tempo, dico, già

che sono interessimamente chiaro della verità del fatto, sì che

non ci resta un minimo scrupolo o dubbio.

Sapranno dunque come, circa tre mesi fa, vedendosi Venere

vespertina, la cominciai ad osservare diligentemente con

l’occhiale, per vedere col senso stesso quello di che non

dubitava l’intelletto. La veddi dunque, sul principio di

figura rotonda, pulita e terminata, ma molto piccola: di tal

figura si mantenne sino che cominciò ad avvicinarsi alla sua

massima digressione, tuttavia andò crescendo in mole. Cominciò

poi a mancare dalla rotondità nella sua parte orientale e aversa

al sole, e in pochi giorni si ridusse ad essere un mezzo cerchio

perfettissimo; e tale si mantenne, senza punto alterarsi, sin che

incominciò a ritirarsi verso il sole, allontanandosi dalla

tangente. Ora va calando dal mezzo cerchio et si mostra

cornicolata, e anderà assottigliandosi sino

all’occultazione, riducendosi allora con corna sottilissime;

quindi, passando ad apparizione mattutina, la vedremo pur falcata

e sottilissima, e con le corna averse al sole; anderà poi

crescendo sino alla massima digressione, dove sarà

semicircolare, e tale, senza alterarsi, si manterràper molti

giorni; e poi dal mezzo cerchio passerà presto al tutto tondo, e

così rotonda si conserverà poi per molti mesi. Ma è il suo

diametro adesso cinque volte maggiore di quello che si mostrava

nella sua prima apparizione vespertina; dalla quale mirabile

esperienza aviamo sensata, e certa dimostrazione di due gran

questioni, state sin qui dubbie tra’ maggiori insegni del

mondo. L’una è, che i pianeti tutti sono di loro natura

tenebrosi: l’altra che Venere necessariamente si volge

intorno al sole, come anco Mercurio e tutto gli altri pianeti,

cosa ben creduta dai Pittagorici, Copernico, Keplero e me, ma non

sensatamente provata, come ora in Venere e Mercurio.[...]Le

parole dunque che mandai trasposte, e che dicevano “Haec

immatura a me iam frustra leguntur o y”, ordinate

“Cynthiae figuras aemulatyr mater amorum”, ciò che è

Venere imita le figure della Luna.

Osservai tre notti sono l’eclisse e nella quale non vi è

cosa notabile:solo si vede il taglio dell’ombra indistinto,

confuso e come annebbiato, e questo per derivare essa ombra da la

terra, lontanissimamente da essa luna.

Favoriscami salutare in mio nome i signori Keplero, Asdale e

Segheti; e a V.S.Ill.ma con ogni reverenza bacio le mani, e dal

S.Dio gli prego felicità.”

Così arriva ad una conclusione: la teoria copernicana è

l’unica in grado di spiegare i fenomeni studiati.

Osserva anche che sulla superficie del sole sono presenti delle

macchie che si spostano con un moto uniforme da ovest ad est,

denunciando che il sole ruota su se stesso. Il periodo di

rotazione osservato dalla terra è di 27,25 giorni. Ma, poichè

in questo tempo la terra percorre quasi un dodicesimo della sua

orbita, il nostro punto di vista cambia; tenendo conto della

necessaria correzione, la rotazione effettiva del sole avviene in

23,35 giorni. In particolare, dallo studio delle macchie solari,

Galileo trae la convinzione che esse consistano in addensamenti

caliginosi analoghi alle nostre nuvole, che offuscano

corrompendolo il disco del Sole, mostrando anche in questo caso,

e in rapporto al più luminoso e perfetto degli astri, quanto

infondata sia l’idea dell’incorruttibilità che

distinguerebbe dalla terra gli altri corpi celesti.

E’ il primo a notare che intorno al globo di Saturno

c’è qualcosa e rimane sconcertato dalle sue osservazioni

telescopiche del pianeta.

Purtroppo nemmeno il migliore dei suoi

cannocchiali ha la potenza ottica sufficiente a mostrare

chiaramente la natura degli anelli. Galileo pensa a due

satelliti. Negli anni seguenti l’anello si dispone di

taglio, rendendo ancora più problematiche le osservazioni di

Galileo. In seguito diversi astronomi cercano di risolvere

l’arcano, ma per questo si deve attendere il 1655, tredici

anni dopo la morte di Galileo.

Da Galileo Galilei-Lettere a Giuliano de’Medici in Praga

Firenze, 13 Novembre 1610

[...] Questo è, che Saturno, con mia grandissime ammiratione, ho

osservato essere non una stella sola, ma tre insieme, le quali

quasi si toccano; sono tra di loro totalmente immobili, e

costituite in questa guisa oOo; quella in mezzo è assai più

grande delle laterali; sono situate una da oriente e l’altra

da occidente, nella medesime linea retta a cappello; non sono

giustamente secondo la drittura del zodiaco, ma la occidentale si

aleva al quanto verso borea; forse sono parallele

all’equinoziale: Se si riguarderanno con un occhiale che non

sia di grandissime moltiplicazione, non appariranno tre stelle

ben distinte, ma parrà che Saturno sia una stella lunghetta in

forma di una uliva; ma servendosi di un occhiale che moltiplichi

più di mille volte in superficie, si vedranno li tre globi

distintissimi, e che quasi si toccano non apparendo tra essi

maggior divisione di un sottil filo scuro. Or ecco trovata la

corte a Giove, e due servi e questo vecchio, che l’aiutano a

camminare nè mai se gli staccano dal fianco.[...]

Nel Dicembre 1612 e nel Gennaio 1613, mentre osservava Giove, il

pisano registrò una stella vicino a Giove: Nettuno! Galileo

scrive che secondo lui la posizione di questa stella vari.

Esprime le sue opinioni anche nel “Saggiatore” nel 1613

che contiene un’interpretazione non corretta del fenomeno

delle comete.