L'elicottero

Il Modello

Il progetto della "vite aerea" o elicottero, descritto nel codice B f.83v.

È un progetto in cui l'unicità del disegno impedisce raffronti ed

integrazioni. Sembrano sovrapporsi nello schizzo dell'idea, accennata

nell'appunto che l'accompagna, di un modello preliminare azionato da una

molla e l'idea dell'apparecchio definitivo, mosso presumibilmente dalle

braccia di quattro uomini che camminano sulla piattaforma centrale. Quest'ultima

è stata quindi concepita come ferma rispetto all'albero ed al castello

esterno, i quali ruotano insieme essendo vincolati dai cavi di rinforzo della

spira. Il raggio della vite definitiva doveva essere di otto braccia

fiorentine, corrispondenti a sessanta centimetri l'uno. Quanto al fatto che,

non appena staccato dal suolo, l'apparecchio cesserebbe di funzionare perché

privo di un vincolo che si opponga al momento torcente dell'elica si

ipotizza che il progetto di Leonardo fosse soltanto inteso a misurare

l'efficienza trattiva di questa vite, che in tal caso non avrebbe dovuto,

però, venire concepita da lui come capace di «farsi la femmina nell'aria e

montare in alto».

I modellini sperimentati con successo tra il 1784 e il 1796 da Launay in

Francia e da Cayley in Inghilterra sembra sfruttassero, invece, la struttura a

due eliche quadripale contrapposte dell'antichissima "trottola aerea"

cinese; di tali eliche è stata prospettata, a loro volta, una possibile

derivazione dal "boomerang" australiano avente la stessa forma.

Il migliore commento al disegno di Leonardo resta comunque il testo di

Leonardo che lo accompagna:

La stremità di fori della vite sia di filo di ferro grosso una corda, e

dal cerchio al centro sia braccia 8 [circa 5 metri]. Truovo, se questo

strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con

prestezza, che dette vite si fa femmina nell'aria e monterà in alto. Piglia

lo esenplo da una riga larga e sottile, e menata con furia in fra l'aria:

vedrai essere guidato il tuo braccio per la linia del taglio della detta asse.

Sia l´armadura della sopra detta tela di canne lunghe e grosse. Puosseno fare

uno picciolo modello di carta, che lo stile suo sia di sottile piastra di

ferro, e torta per forza, e nel tornare in libertà fa ravvolgere la vite".

Breve

storia dellElicottero

Conosciuto da Archimede e nell'antica Cina, il principio

secondo cui la rotazione di una superficie portante elicoidale può far

sollevare in volo un oggetto pesante trovò applicazione in una macchina volante

disegnata alla fine del XV secolo da Leonardo da Vinci. Nel 1784 i francesi

Lannoy e Bienvenue realizzarono i primi modellini a molla, seguiti da analoghi

prototipi realizzati alla fine del XIX secolo dal francese Renard e

dall'italiano Enrico Forlanini. Al 1906 risale il volo del primo elicottero

con equipaggio, effettuato a Lisieux, in Francia, dal francese Paul Cornu.

L'impresa fu replicata l'anno successivo da Louis Breguet e dal professor

Richet. Nel 1930, dopo i progressi compiuti in Europa da Raoul Pescara, Etienne

Oehmichen, Jacob Christian Ellehammer e dagli statunitensi Emile e Henry

Berliner e George de Bothezat, l'italiano Corradino D'Ascanio compì una

serie di voli di durata considerevole con un elicottero da lui ideato, aprendo

la strada al primo elicottero moderno, il Focke‑Wulf tedesco pilotato

dall'aviatrice Anna Reitsch. Dopo il 1939 i maggiori progressi furono ottenuti

dall'ingeniere russo Igor I. Sikorsky, con i modelli VS‑300 e XR‑4,

che nel maggio 1942 percorsero 1225 km che separavano la località di Stratford,

nel Connecticut, da Dayton, nell'Ohio. Nel 1967 due elicotteri Sikorsky HH‑3

volarono da New York a Parigi rifornendosi in volo.

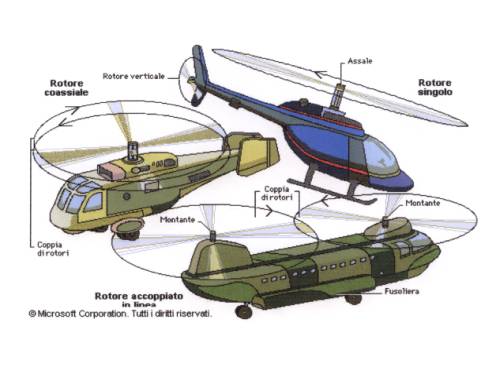

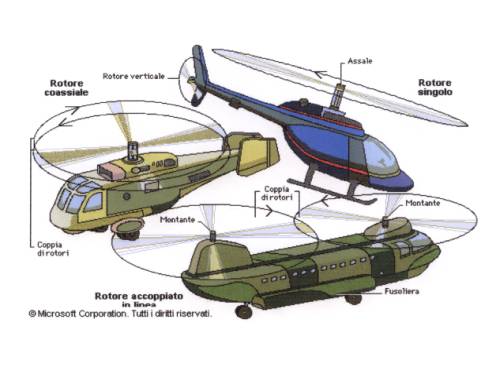

L'Elicottero

attuale: il rotore

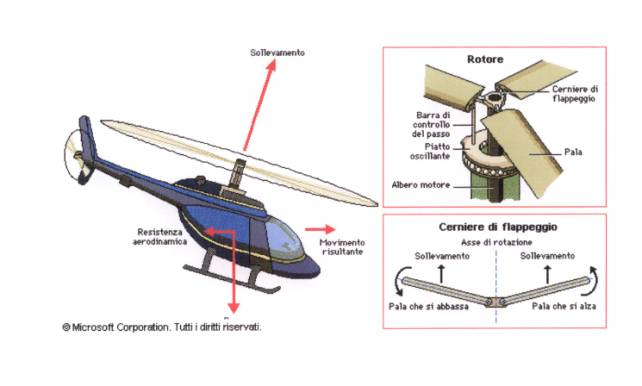

Le pale di un elicottero, che hanno una forma aerodinamica simile alle ali

di un aeroplano e si sollevano in base allo stesso principio, sono inserite in

meccanismo rotore che permette il movimento in tutte le direzione e il volo a

punto fisso. La rotazione della pala produce una spinta verso l'alto che vince

il peso del velivolo e la resistenza aerodinamica. Variando l'angolo di taglio

della pala, detto angolo di passo, l'elicottero sale o scende assorbono la

differenza di portanza tra le pale anteriori e quelle posteriori rispetto alla

direzione di avanzamento, evitando così lo squilibrio aerodinamico del

velivolo. Per contrastare la coppia di reazione, ossia l'effetto per cui il

velivolo tende a girare nel verso opposto a quello delle pale, negli elicotteri

a rotore singolo è montata una piccola elica verticale sulla coda, mentre in

quelli a doppio rotore le due eliche ruotano in verso opposto. L'agilità e il

controllo dei movimenti verticali rispetto a quelli di un aereo fanno sì che

siano necessari carrelli o pattini di atterraggio meno sofisticati.