Mercoledì scorso si è aperta la crisi di governo dopo la votazione sulla politica estera e i nostri parlamentari si sono scatenati sulle possibili soluzioni. Alcune forze politiche sostengono che l’unico sistema x risolvere la crisi sia indire nuove elezioni, a questo punto io elettore mi chiedo devo andare a votare chi? Da una parte abbiamo un signore che spera di tornare al governo per continuare il suo vecchio programma politico cioè risolvere le proprie questioni, dall’altra abbiamo un altro signore che non riesce a mettere insieme una maggioranza per governare, quindi siamo tra l’incudine e il martello. Non sarebbe forse ora di cambiare la nostra classe dirigente? (Cominciando a mandare a casa certa gente tipo Calderoli, Buttiglione,Pannella, Capezzone ecc)

Inoltre alcune di queste persone che legiferano in parlamento sono dei fuorilegge. Sul sito di Beppe Grillo alla voce Onorevoli Wanted si possono trovare tutti i parlamentari condannati in via definitiva dalla cassazione.

Dato che probabilmente dovremo tornare a votare si potrebbe chiedere al capo dello stato di mettere affianco al nome del candidato la sua fedina penale cosi possiamo scegliere il pregiudicato che ci piace di più.

Archivi categoria: Generale

Decreto Urbani

A tutti gli utenti che usano programmi di condivisione state attenti perché il decreto Urbani, quello contro la pirateria per intenderci, è ancora valido. Dopo l’ultima sentenza della cassazione che ha dichiarato innocenti due ragazzi che condividevano e scaricavano file su Kazaa, i media hanno interpretato la vicenda dichiarando che ora è possibile condividere file protetti dal diritto d’autore, tutto ciò è falso!!! Il reato commesso dai due ragazzi assolti è avvenuto nel 1999 cioè prima del decreto Urbani questo è il motivo per cui la Cassazione li ha assolti, quindi tutte le sanzioni e le pene restano valide anche se la condivisione e lo scaricamento di file avvengono senza scopo di lucro. Fate attenzione!!!!

Italiano voto: 10…

Negli ultimi giorni mi è stato detto che sia nel blog che nelle verifiche spesso commetto errori formali. Ebbene sì, lo ammetto, spesso la passione, la foga (che non è la foca di Roma, ma una irruente rapidità) o la fretta che ho nello scrivere mi fanno cadere in tranelli grammaticali. Poi però una sera guardo Striscia, e per la verità non solo una sera, meglio che “Un posto al sole”, e sento Lapo Elkann che usa il congiuntivo come il mio collega Fantozzi, Luca Giurato il quale si definisce giornalista parlare una lingua che è la fusione tra lo scempio di Antonio Di Pietro e un dislessico, e mi consolo. Non sarà “un’accordo” con l’apostrofo a farmi perdere la faccia. Starò più attento. A proposito di grammatica, Tiziano Ferro nella canzone “Ti scatterò una foto” dice: “e nell’ ansia che ti perdo ti scatterò una foto”, e se lui con questo vende milioni di copie, pensate che le cose che scrivo io non possano essere lette da qualche decina di persone? Ma cettamente ke no!

L. Missi

Momenti indimenticabili…

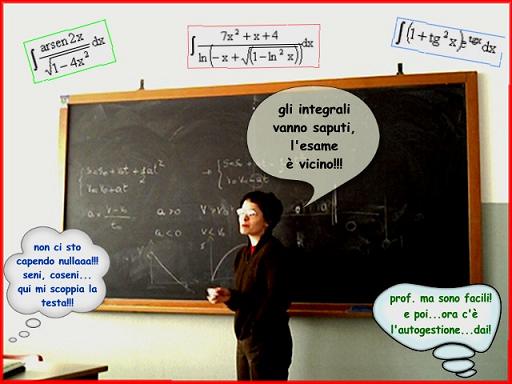

Omaggio alla frizzantissima professoressa Tinelli…immersa in una delle sue spiegazioni sui difficilissimi integrali…

Marco Mordini, ex-studente Liceo Scientifico.

Momenti indimenticabili…

Omaggio all’instancabile professoressa Longhi…impegnata in una delle sue temute ed imprevedibili interrogazioni…

Marco Mordini, ex-studente Liceo Scientifico.

Pensiamoci…

Quando penso allo sport penso a qualcosa che susciti una profonda passione, una voglia di divertire e di divertirsi. Mai, dico mai, potrei associare la violenza alla pratica di uno sport. Purtroppo, le ultime tragicissime vicende di Catania non sono le prime. Molte altre volte lo sport, sia esso indirettamente o i suoi tifosi, ha causato ingiuste e inutili tragedie. Ora viene spontaneo chiedersi quale sia il vero scopo dei tifosi. La violenza assurda di certe deviate tifoserie rende inconcepibile come queste possano avere qualcosa in comune con lo sport e il gioco. Questi epiloghi drastici richiedono misure altrettanto drastiche quanto immediate. Non credo che nessuna regolamentazione possa restituire la vita all’ispettore Filippo Raciti, o rendere l’armonia alla sua famiglia, ma di certo una pesante lezione deve ristabilire gli equilibri delle situazioni. Non si può e non si deve morire così. Tutti quei delinquenti, che non sono solo i delinquenti di Catania, ma anche quelli di Milano, Roma, Torino, Genova e di ogni parte in cui sono presenti, dovrebbero essere i rifiuti della società. Provo sdegno e schifo per queste menti deviate. E penso che ci dovrebbe essere una politica educativa più forte volta a dire no a tutta questa violenza. Oggi ero a scuola, e niente, nessuno ha proferito parola sull’accaduto venerdì scorso. Questa è forse una politica educativa? No, questa è indifferenza, ed è un’indifferenza che mi fa paura, perché coloro i quali dovrebbero, oltre che istruire, educare, i giovani ritengono che il programma abbia la priorità su tutto. Non sempre spiegare ai giovani com’è la vita fuori dal registro è una perdita di tempo, forse perché spiegare la nocività delle violenze aiuta a crescere, forse perché se c’è qualcuno che ti fa parlare di quello che accade nel mondo magari poi non vai negli stadi a tifare per la violenza. Forse se qualcuno avesse spigato a quegli individui, che lo sport è amore, è passione, è emozione magari l’ispettore Raciti e molti altri come lui sarebbero ancora tra i loro cari, e non due metri sotto terra. Risulta facile usare le solite ridicole espressioni che si tirano fuori in queste tragiche occasioni: “la società è malata”. La società siamo noi, quindi la serpe la stiamo allevando in seno.

L. Missi

Momenti indimenticabili…

Omaggio al “sempreverde” professor Cappellini…alle prese con la scelta degli interrogati del giorno…

(La qualità della foto in bianco e nero ovviamente non vuole sottintendere l’anzianità del docente…)

Marco Mordini, ex-studente Liceo Scientifico.

petizione

Segnalo una petizione che mi sembra importante e coerente con le esigenze e gli scopi di un sito scolastico.

Momenti indimenticabili…

Omaggio alla solare professoressa Mazzini…alle prese con scolari poco diligenti…

Marco Mordini, ex-studente Liceo Scientifico.

Con chi avete a che fare

Per realizzare la sua bella animazione natalizia, Aniello Colavolpe ha riutilizzato la simpatica caricatura di circa un anno fa, dal titolo “Il dirigente nella neve”, che qui riporto. Il titolo alludeva evidentemente al “Sergente nella neve” di Rigoni Stern: e, guarda caso, sergente io lo sono. Ma di questo parleremo più avanti.

Le parole del fumetto di Pigni (che ardisco tradurre: “Tutti gli studenti devono sapere con chi hanno a che fare”) mi avevano fatto a lungo riflettere. Tanto a lungo che oggi, sollecitato dal riutilizzo di questa vignetta, sono ancora sul problema: da dove viene tutta questa testardaggine? Come mai le scuole di Milano chiudono per neve e la “mia” no? A che pro tenere aperto l’uscio, se poi abbiamo a scuola poche decine di studenti?

La conclusione di Angelo Paganini (cito sempre dal blog) è lapidaria e ancipite: “Le scuole di intere regioni sono rimaste chiuse per neve, ma l’istituto Calvino di Rozzano non è una scuola come le altre, non ha professori come gli altri e non ha un preside come gli altri”. Ma come mai?

Mi sono quindi sentito sollecitato a riflettere sulla formazione della mia personalità, e su coloro che sono stati i miei maestri e vi hanno impresso un sigillo indelebile. Lo faccio dopo quasi un anno (nell’imminenza della prossima nevicata) superando due ostacoli: da un lato, il naturale pudore che dovrebbe indurmi ad astenermi dal parlare di me stesso; dall’altro, il timore di far torto a tante ottime persone che ho incrociato nella mia vita: i tanti amici, sicuramente, ma anche tutti coloro che maestri dovrebbero essere per mestiere, cioè gli insegnanti.

Ne ho tuttavia incontrati di ottimi, sia chiaro: a partire dalla mia maestra Stefania Gerili (che tenne per cinque anni interi la mia classe maschile, senza consegnarla a un maestro maschio dopo il primo ciclo, come allora si usava), passando poi per la Professoressa Elmede Sironi che nella scuola media mi ha dato tutti i “fondamentali” dello studio del latino, per giungere infine ad alcune autorevolissime figure incontrate nel liceo: il Professor Luigi Lehnus, oggi docente di lettere antiche all’università, la Professoressa Clementina Croci Gerli, responsabile del mio innamoramento per le lettere, che conobbi nell’anno (il 1969) in cui lei perse tragicamente il padre nell’attentato di Piazza Fontana, il Professor Piero La Francesca, l’unico che mi fece amare la filosofia, e la Professoressa Franca Ranci Ortigosa, giovane e splendida insegnante di matematica degli ultimi due anni di liceo.

Oltre che ottime persone, quelli che ho citato sono anche stati ottimi esempi di vita, cioè persone capaci di testimoniare i valori morali, civili e culturali che ci andavano trasmettendo: eccellenti dimostrazioni, quindi, del fatto che il buon insegnante è prima di tutto vir bonus, bonus civis; perché nella comunicazione didattica (come in tutte le altre forme di comunicazione) i messaggi trasmessi in modo subliminale sono un corollario indispensabile per rendere credibile ciò che comunichiamo in modo esplicito e intenzionale.

I miei “maestri”, coloro che hanno lasciato una traccia visibile sulla mia cera allora ancora calda, sono persone che ho incontrato più avanti, cioè nel momento in cui mi accingevo a lasciare gli studi per iniziare la mia vita professionale e lavorativa: ma prima di parlare di loro voglio riconoscere che il mio modo di affrontare il lavoro è lo stesso di mio padre. Nonostante la diversità del suo contesto lavorativo (l’azienda), verso il quale, all’epoca della scelta dell’università, rifiutai decisamente di avviarmi («non voglio fare la vita che hai fatto tu», gli dissi brutalmente), mi accorgo che l’approccio è sostanzialmente uguale: al lavoro si va se appena appena si riesce ad alzarsi dal letto, l’azienda – nel mio caso la scuola – è come cosa propria, il lavoro ha una centralità e una priorità ben definite.

Proprio in questi giorni, immediatamente successivi alla sua improvvisa scomparsa, comprendo «che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto»: quello di considerare il lavoro non una maledizione biblica, ma una forma di servizio alla collettività, una via per migliorare la condizione umana su questo pianeta.

Ma parliamo ora dei maestri che ho avuto al di fuori della famiglia e che ho incontrato fra i venti e i venticinque anni di età: nel periodo che, ai nostri tempi, rappresentava uno snodo fondamentale per le scelte future.

Emilio Bigi comes first to mind, mio professore all’università e relatore della mia tesi di laurea: onore, quest’ultimo, assai difficile da conquistare per il prestigio che aveva in università questo docente. Ma per me, sin dai primi mesi, non esistevano alternative da prendere in considerazione. Ero all’università solo per laurearmi in letteratura italiana e – con convinzione ancor maggiore dopo aver seguito il suo “monografico” su Leopardi – solo con quel finissimo letterato, punta di diamante, insieme a Maurizio Vitale, dell’istituto di filologia moderna, e indubbiamente il migliore: ligio al dovere, non mancava mai alle lezioni né all’orario di ricevimento degli studenti.

Al momento di scegliere la tesi, rifiutai con decisione di lavorare con un suo assistente e per questo accettai un autore (Metastasio) piuttosto lontano dal mio sentire. Fu il prezzo che ben volontieri pagai per il privilegio di essere ricevuto a casa sua, nel suo studio, al cospetto della sua gigantesca libreria. Leggeva e correggeva ogni capitolo della mia tesi con la dedizione del buon professore di liceo; moderava i miei azzardi lessicali e sintattici suggerendo termini più perspicui e periodi più brevi, meno involuti. Conservo ancora, in soffitta, tutte le minute con le sue preziose annotazioni a matita; ma soprattutto conservo il ricordo delle lezioni che mi impartiva durante la discussione dei vari capitoli della tesi. Ciascun incontro era un evento, e da lui imparai alcune cose fondamentali.

In primo luogo, capii che la chiarezza dell’argomentare è un pregio e non un difetto, e che le oscurità e le ricercatezze di molti critici letterari non sono segni di eleganza, ma sintomi di scarsa chiarezza di idee. «Lasci perdere, non si faccia problemi – disse una volta a proposito di un passo un po’ ambiguo di Binni – ogni tanto Walter, in quello che scrive, non ci capisce bene nemmeno lui».

Resistetti quindi, grazie a lui, alle ricorrenti tentazioni di indulgere al barocchismo stilistico e adottai poco a poco uno stile più paratattico, un argomentare più vicino alla prosa illuministica.

Infine, last but not least, apprezzai il suo atteggiamento disponibile e sostanzialmente democratico (in un’epoca in cui molti lo erano tanto più forsennatamente a parole quanto meno lo erano nei fatti). Non mi sarei mai aspettato, dal più insigne professore di letteratura dell’università di Milano, una così solerte e puntuale tutorship.

Pertanto, Emilio Bigi fu da allora per me un modello di stile e di metodologia critica, ma anche, dal punto di vista etico, un vero maestro per la sua capacità di avvicinare il mio lavoro con puntualità e – oserei dire – con umiltà. Non mancò mai un appuntamento e si piegò – lui, fine lettore di Poliziano ed Ariosto, di Cesarotti e Leopardi – a calarsi nella mia prosa spesso lutulenta per depurarla e affinarla: ma dimostrando un grande rispetto per le mie idee e per le mie argomentazioni.

Ho ben presente il suo esempio quando (si parva licet) non lascio mai cadere una richiesta di contatto proveniente da uno studente o da un genitore: perché da Emilio Bigi ho imparato, fra l’altro, che l’autorevolezza non si esprime nel distacco aristocratico, ma nella capacità di affrontare con sicurezza il confronto.

Alla discussione della tesi, il correlatore, il compianto Sergio Antonielli, ne lodò sia il contenuto sia la forma; ascoltai, annichilito, le sue parole, sentendomene indegno: perché il maestro Emilio Bigi ne era l’artefice nascosto. All’esame di laurea ero andato solo, non avevo voluto nessuno con me: perché mi sentivo carico di disagio all’idea che, laureato, sarei passato alla condizione di disoccupato; però, quello che mi sentii dire in quella occasione mi diede la fiducia che mi serviva.

In ordine cronologico di apparizione sulla scena della mia vita, il mio secondo maestro è stato Giuseppe Magri, preside della scuola media “Duca degli Abruzzi”, la prima in cui lavorai e che «fu donna di province un giorno», con ventisette classi, e che oggi mi stringe il cuore quando la vedo, ridotta com’è a succursale dell’Agnesi. Sic transit gloria mundi.

Alla prima supplenza lì, ancor prima della laurea, arrivai per caso e, dopo avermi accompagnato in classe per la mia prima lezione di “elementari conoscenze di latino”, Magri rimase fuori ad origliare: tanto che, uscendo a fine lezione, me lo trovai davanti e mi disse semplicemente: «Lei può fare». Divenni una pupilla dei suoi occhi e ne seguì una lunga serie di supplenze, brevi e lunghe, che durò quattro anni, a cavallo dei miei studi e del servizio militare.

Oggi che sono quasi vecchio capisco meglio che cosa lui vedeva in me. L’istinto biologico di conservazione non si limita alla trasmissione del patrimonio genetico, ma si estende a quello professionale. Intravvedendo in me il preside che sarei diventato, ambiva ad imprimere nei miei comportamenti la traccia dei suoi princìpi e del suo modo di interpretare il proprio ruolo.

Arrivare presto alla mattina, possibilmente per primo, era una sua abitudine e un suo principio. «Si educa con l’esempio» diceva sempre; e – per guidare la scuola – bisogna esservi presenti e visibili, come Giuseppe Magri insegnava mantenendo alcuni comportamenti fissi e ricorrenti. Dopo essere arrivato regolarmente prima delle otto, assisteva all’ingresso degli alunni e alla loro uscita alla fine delle lezioni; firmava personalmente le giustificazioni delle assenze.

Era uomo di cultura, oltre che di personalità molto forte: e su queste risorse fondava la sua indiscussa autorevolezza e il suo ascendente sui docenti, sugli alunni e su tutto il personale della scuola.

«Melius timeri» sembrava essere il suo motto, ma era anche amato, anche se ovviamente non da tutti.

Per esempio, non lo amavano coloro che venivano frequentemente eletti destinatari delle sue improvvise visite alle classi (fatte – dicevano i dissenzienti – a scopo intimidatorio e inquisitivo: ma spesso questi colleghi avevano anche qualche cosa da nascondere).

Devo però ammettere che neanche a me piaceva (tanto che non lo imito per nulla in questo) il suo eccesso di schiettezza montanara (era nativo di Vilminore di Scalve) che lo portava a rimproverare i docenti in presenza degli alunni, interferendo con la lezione in corso per propugnare, contro le scelte dell’insegnante, la sua pedagogia sostanzialmente conservatrice. Nel contesto di tali discussioni, bisognava avere molta personalità ed esperienza (oppure, nel mio caso, una notevole incoscienza giovanile) per controbattere senza timori reverenziali e tenergli testa; lasciandolo vincere, ovviamente, ma cercando di recuperare credito rispetto alla classe: perché se no, uscito lui, era grigia.

La sua confidenza mi onorava e mi intrattenevo volontieri in lunghe chiacchierate con lui, o più esattamente mi prestavo di buon grado ad ascoltare le sue esternazioni: durante le quali mi insegnò, fra l’altro, come valutare gli insegnanti attraverso alcuni elementi essenziali, e in proposito debbo riconoscere che era praticamente infallibile e il suo metodo, la sua check-list mi risulta ancor oggi preziosa.

Dai ragazzi era temutissimo, ma da buon uomo di scuola li amava sinceramente e ne difendeva l’assoluta centralità. Oggi, in tempi in cui l’invadenza sindacale pone continuamente al centro dell’interesse i veri o presunti “diritti dei lavoratori” la sua lezione mi torna quanto mai utile. Escludeva che vi fossero ragazzi (o classi) che «non si possono tenere» e rispetto ai problemi disciplinari propugnava l’unica soluzione veramente valida: lavorare con loro, lavorare per loro. Citava sempre Giovenale: «Maxima debetur puero reverentia». Si può dire di più?

Quando lo conobbi era già vicino alla pensione, cui si rassegnò solo nei pressi del settantesimo anno. Del resto era in formissima: snello, atletico, dritto come un pino, fuori dalla scuola non avrebbe potuto vivere e difatti da pensionato non visse a lungo.

Tornando alla “Duca degli Abruzzi” per pratiche di segreteria (avevo iniziato da un paio d’anni con le supplenze annuali e avevo dovuto migrare altrove), avevo portato con me mio figlio sul passeggino. Lui si chinò a giocare con le sue manine, il bimbo sorrideva e lui anche, con tenerezza venata di malinconia. «Il tuo bambino è bellissimo – mi disse – e anche il suo nome – Lo hai chiamato Giacomo: il nostro Giacomo, giusto?». Quel breve momento di complicità ancor oggi mi commuove, perché dopo quella volta non lo vidi più.

Fin qui tutto normale: è abbastanza logico che i maestri di vita di un uomo di scuola siano stati un docente e un preside di scuola media. Il terzo ed ultimo personaggio che voglio includere in questa piccola galleria, invece, non fa parte del nostro mondo pur avendo appartenuto a un’istituzione pubblica.

Si tratta di Gianalfonso d’Avossa, oggi generale in pensione, che ebbi quale comandante del 19° Gruppo di Artiglieria Campale Semovente “Rialto”, di stanza a Sequals, in provincia di Pordenone.

A proposito di servizio militare una premessa è d’obbligo: diversamente da molti altri, considero questa esperienza positiva e altamente formativa, che tale è stata per una somma di favorevoli coincidenze.

In primo luogo, ho fatto il mio servizio di leva a ventiquattro anni, con un discreto background culturale e con l’obiettivo di imbarcarmi nella professione che poi ho svolto; fattori, questi, che hanno determinato in me un vivo interesse antropologico e culturale per i miei compagni d’arme, che spesso aiutavo e sostenevo nelle maniere più svariate: dalla gestione dei rapporti con la gerarchia al sostegno psicologico nei casi (purtroppo assai frequenti) di abbandono da parte della fidanzata durante il servizio. Ma soprattutto, grazie all’interesse cui accennavo, imparavo a conoscere il popolo italiano, nella ricchezza delle sue tradizioni ma – purtroppo – anche nella sua desolante povertà dal punto di vista culturale: compensata però da una carica umana veramente non comune.

Inoltre, ho difeso la Repubblica in un reparto operativo (frequenti esercitazioni e novanta granate sparate dal mio pezzo: numeri da tempo di guerra, non ci si annoiava affatto) e popolato anche da diverse altre persone di età più matura, caratterizzate da un percorso di crescita analogo al mio. «Impossibile che tu non abbia fatto niente – dicevano – a Sequals non si arriva mai per caso»: forse, ma sicuramente esageravano nel definire la nostra una caserma punitiva. Comunque, la consapevolezza politica di questi compagni d’arme aveva fatto da tempo cessare il nonnismo e aveva creato per contro un clima collaborativo e solidale nei confronti dei nuovi arrivati.

Conservo ancora di quel periodo due carissimi, fraterni amici, fedeli da quasi trent’anni. Oso aggiungere che chi non ha fatto il militare non sa veramente che grande cosa può essere l’amicizia; e fra le tante persone che a Rozzano ho ritrovato (come padre di un nostro ex alunno) c’è anche il Caporale Maggiore Vanzini: purtroppo lo ricordo distintamente mentre saliva sulla jeep che lo accompagnava in stazione, in congedo anticipato per la morte improvvisa di suo padre.

Ma veniamo a Gianalfonso d’Avossa che – per intenderci – è quel «provocatore» che recentemente, dopo un funerale di stato, ha apostrofato il presidente Bertinotti dandogli dell’opportunista: gesto del tutto coerente con la sua storia di personaggio antipolitico, contraddittorio, romantico e geniale.

Si presentò a noi svergognando pubblicamente, in adunata di gruppo, tanto l’artigliere che si era fatto raccomandare per una licenza quanto l’onorevole che aveva utilizzato la linea telex dedicata per invitare il comandante a concedergliela.

Per quel che riguarda il rapporto con me, dopo un incidente formale che mi fruttò un pubblico rimprovero (a un suo comando di attenti in adunata, il corpo di guardia che quel giorno comandavo non aveva ottemperato, attendendo il mio ordine), avemmo una lunga chiacchierata mentre, una sera di settembre, come “capomacchina”, lo accompagnavo a casa. Fu la prima di tante.

Una notte di autunno comandavo il corpo di guardia e come di consueto vegliavo: perché il dover accompagnare le guardie sul posto ogni due ore mi impediva di dormire. Lui mi avvicinò dicendomi, con una vena di rimprovero: «Parma, lei non mi ha mai detto di avere precedenti penali!».

Caddi dalle nuvole, sulle prime non sapevo cosa rispondere: ma poi mi venne in mente una vecchia citazione rimasta senza seguito, per violazione dell’art. 633 del Codice Penale. Ero stato sollevato di peso e identificato dalla polizia durante un tentativo, abortito, di occupazione della scuola. Gli descrissi l’episodio e poi gli domandai perché se ne fosse occupato. «Deve sapere, Parma – mi rispose – che le nomine a caporale sono disposte dal comandante del reparto senza particolari formalità, mentre quelle a caporalmaggiore prevedono l’acquisizione del parere del comando di brigata: che nel suo caso si è espresso in senso negativo, per la ragione che lei mi ha appena spiegato». Ma poi soggiunse, recisamente: «Ma non sia mai detto che io non posso nominarla caporalmaggiore solo perché un commissario di polizia non la pensava come lei».

Divenni dunque caporalmaggiore, contro il parere del comando di brigata; e, al congedo, sergente, con deroga speciale che d’Avossa si adoperò ad ottenere direttamente dal Ministero della Difesa.

Rimanemmo in contatto anche dopo il mio congedo, e in particolare nell’anno in cui, da colonnello, comandò le “Voloire” di stanza nella storica caserma milanese di Piazzale Perrucchetti. Per il calendario del reggimento, mi commissionò una storia di Milano in due facciate, che resta ancor oggi una delle mie produzioni meno spregevoli.

D’Avossa ripeteva spesso: «L’istituzione è fatta dagli uomini»; per dire, in poche parole, che anche in un’istituzione totale come l’esercito il clima e le relazioni potevano essere ben diversi, a seconda delle persone che ne erano protagoniste. E insegnava con l’esempio che il comandante deve saper assumere le responsabilità e deve anche saper rischiare, presidiando con uguale fermezza entrambe i versanti del rapporto: quello con i subordinati e quello con i superiori, la politica interna e la politica estera.

La sua leadership si alimentava continuamente, al di là delle contraddizioni che pure c’erano, di una grande indipendenza di pensiero, non immune da forme anche ardite di contaminazione ed eclettismo. Aveva poi l’innata capacità (derivante, è evidente, da una debordante autostima) di farci sentire protagonisti di qualcosa di importante, di un progetto comune in cui ciascuno di noi aveva un ruolo. Alcuni decenni prima che se ne accorgessero gli psicologi e i formatori dei manager, aveva compreso l’importanza e la centralità della dimensione emotiva dell’animo umano. Non a caso terminava sempre i suoi ordini del giorno con le parole: «… e soprattutto: amore nei vostri sentimenti».

They were my close companions many a year.

Con queste note spero di aver risarcito in piccola parte il grande debito che ho contratto con loro; e rievocando le loro figure ho fors’anche aiutato chi mi legge a capir meglio «con chi avete a che fare». Nel bene e nel male, ovviamente.

Chiudo con un “cameo”, quasi in guisa di poscritto.

Nel febbraio 1982, quando nacque prematuramente mio figlio e fu ricoverato in rianimazione all’Ospedale San Carlo, mi assentai per un’intera settimana dal lavoro (ero in servizio, allora, alla Scuola Media “Manzoni” di Arconate come insegnante di sostegno). Rientrai, com’è ovvio, assai provato e preoccupato e andai dal preside (si chiamava Andrea Staluppi) per giustificarmi.

Lui mi accolse con parole calde e affettuose, chiamandomi «Fratello Marco»; mi chiese infine se avessi un certificato medico giustificativo. Ovviamente gli risposi di no: avevo tutt’altro per la testa, ero piombato dalla serena e felice attesa al dramma nel giro di pochi giorni, figurarsi se pensavo a salvare una settimana di paga.

In risposta, lui si limitò a ribadire: «Coraggio, fratello Marco, vedrai che tutto andrà bene». Di quella settimana di assenza non ci fu mai traccia nella mia busta paga. Che Dio gli perdoni questo piccolo abuso e gli renda lieve la terra.

Rozzano, 22 gennaio 2007