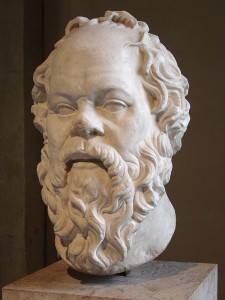

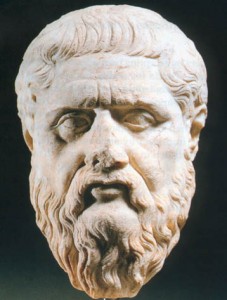

La dialettica, dice Platone, è il metodo supremo per fare filosofia: ci consente di raggiungere la verità o l’idea. Per avvicinarci alla verità possiamo prima di tutto escludere tutte le ipotesi false: questo procedimento prende il nome di confutazione. Se in Socrate la dialettica come confutazione si fermava proprio alla confutazione di coloro che si credevano sapienti ma non lo erano, in Platone essa diventa strumento di conoscenza. E come può la semplice confutazione arrivare ad un vero e proprio sapere? Per Platone basta confutare tutte le ipotesi possibili: quella che rimarrà, che avrà resistito ad ogni confutazione, è quella vera e dimostrata. Ma a me non sembra così semplice: magari noi non siamo riusciti a confutarla, ma in seguito ci riuscirà qualcun’altro. Nello stesso modo il punto critico ed il passo falso del ragionamento di Platone stanno nel fatto che la soluzione potrebbe trovarsi in un’ipotesi a cui non ho pensato.

Come faccio invece a confutare tutte le ipotesi, per raggiungere quella anipotetica? Semplice: dimostrando che le conseguenze che ne derivano sono in contraddizione tra loro. Il “principio di non contraddizione” su cui Platone si basava arrivava infatti alla conclusione che se un’ipotesi dà origine a conseguenze contraddittorie (rispetto a quelle tangibili della realtà sensibile), l’ipotesi sarà falsa. Oppure, se ho due ipotesi contraddittorie fra loro: o è vera l’una o è vera l’altra! Prendiamo un esempio: “Soltanto qualche mio amico gioca a calcio” e “Tutti i miei amici giocano a calcio”; direte voi, o tutti i miei amici giocano a calcio o solo qualcuno: non possono essere vere entrambe! Ma Platone non era stato il primo a comprendere che dimostrando l’assurdità di una tesi si arrivava implicitamente alla veridicità della tesi opposta. Anche Zenone, seguace di Parmenide, c’era arrivato: ma questo “padre della dialettica” pretendeva di difendere con il metodo della confutazione il suo maestro, che di non essere proprio non voleva sentir parlare!

Ma la dialettica diventa anche essenziale strumento della filosofia per un altro motivo: come la filosofia è una “scienza universale”, che cerca quindi di occuparsi di tutta la realtà nel suo complesso, così anche la dialettica è l’arte dell’unire e del dividere. È quella “scienza” che unisce le “cose molteplici” sotto un’unica idea e nello stesso tempo quella che divide queste “cose molteplici” da quelle che non partecipano all’idea. Per esempio: l’idea della bellezza riunisce in sé tutte le “cose belle”, che sono a loro volta separate, divise, dalle cose “non belle” che non partecipano all’idea di bellezza.

In breve: la dialettica è quello strumento che ci consente di arrivare alla verità, pura e assoluta, che non si serve di presupposti, ma arriva a dimostrarli. E fa questo attraverso la confutazione, perché prima di arrivare alla verità devi attraversare le lunghe strade delle menzogne (Rachid Ouala).