Vi è mai capitato di decidere di prendere in mano un libro che per tanto tempo avete trascurato e scoprire che non ci sarebbe stato momento più opportuno per farlo? Vi è mai successo di ritrovare tra le pagine di quel libro parti di voi stessi e delle emozioni che state provando in quel particolare momento della vostra vita? A me sì.

Sul comodino di camera mia giaceva dimenticato “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, l’ultimo dei romanzi assegnatoci come lettura estiva l’estate scorsa che però, un po’ per mancanza di tempo e un po’ perché, devo ammetterlo, il titolo e la quantità di pagine mi scoraggiava, mi ero limitata solo ad “assaggiare”. Dopo un anno, spinta dal senso di dovere e dall’ansia del fatidico “esame di stato”, ho deciso di riprenderlo in mano. E’ proprio sfogliando le prime pagine del libro, nelle quali il protagonista, Zeno Cosini, parla della sua dipendenza dal fumo, che mi sono resa conto di quanto un classico possa essere attuale. In questo capitolo il protagonista descrive la sua “malattia” del fumo come qualcosa di profondamente radicato in lui. Ogni volta che sembra determinato a uscire dalla dipendenza, decide di fumare “l’ultima sigaretta” prima di smettere. Ovviamente, quella sigaretta, in quanto ultima, assume un “sapore” speciale. Il problema è però che l’ultima sigaretta non c’è mai, perché difatti Zeno non ha mai la forza di staccarsi da quel vizio. Ogni occasione di felicità sembra perfetta per fumare “l’ultima sigaretta”, ma ogni momento buio riporta il protagonista a trovare riparo nella sua dipendenza.

Ecco, ora provate a togliere la parola “sigaretta” e sostituitela con qualsiasi altra cosa. Vi siete mai trovati in una situazione simile? Io mi sento esattamente così. Quante volte vorremmo voltare pagina, quante volte sentiamo che stiamo sbagliando, che siamo attaccati ad un passato che ci fa soffrire, che siamo prigionieri di qualcosa, di qualcuno o peggio di noi stessi, dei nostri pensieri, delle nostre paranoie e nonostante questo non riusciamo a farlo? Ci concediamo sempre “l’ultimo momento” perché in fondo cambiare ci spaventa. Ciò che è sicuro, per quanto ci possa far stare male, è controllabile. Peggio ancora poi se la cosa che ci provoca sofferenza ci “ammalia” e ci fa credere che tutto vada bene. Bisognerebbe smettere di pensare all'”ultima sigaretta” e capire che le situazioni difficili si combattono da subito: se c’è sempre bisogno dell'”ultima sigaretta” per ricominciare a “vivere” bisogna accettare l’idea che una parte di noi non vuole davvero cambiare, o è troppo debole per farlo. Cosa fare in questo caso? Forse basterebbe chiedere aiuto.

Tutti gli articoli di Mariaelena Martusciello

Le sofferenze fanno crescere?

“Le sofferenze ci fanno crescere”. Questa, che puó sembrare una frase da Baci Perugina, per quanto mi riguarda è una profonda verità. Ma in che senso soffrire ci fa crescere? Intendo dire che vivere una situazione complicata, che ci fa stare male, ci rende più consapevoli della nostra vita. Posso dire per esperienza che lottare ogni giorno contro me stessa e essere in un certo senso privata della mia libertà mi ha fatto rivalutare tutto ció che prima davo per scontato. Ho capito quali fossero i miei veri desideri e obbiettivi, ho riordinato le mie priorità e ho scoperto che, anche se a volte non ci sembra così, basta veramente poco per essere felici. In realtà basta rendersi conto che anche solo la quotidianità è la cosa più bella che ci sia. Ma tutto questo l’ho capito solo dopo aver attraversato un periodo un po’ difficile.

E voi cosa ne pensate? Dal dolore puó nascere qualcosa di positivo?

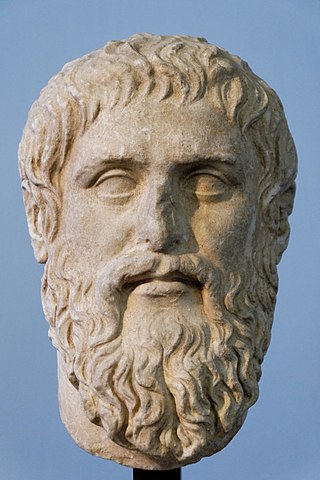

In cosa sbagliava Zenone? La risposta a Platone

Uno degli interrogativi rimasti aperti nella nostra classe è: “in cosa sbagliava Zenone?”. A questa domanda, rimasta irrisolta per un paio di lezioni e poi finita nel dimenticatoio, mi sembrava davvero difficile dare una risposta. Che ci fosse qualcosa che non andava nell’argomentazione dei suoi paradossi era chiaro, trovare “cosa” un po’ meno. Solo ora, compreso il pensiero Platonico, credo di aver capito in cosa sbagliasse il filosofo di Elea.

Allievo di Parmenide, Zenone cercava attraverso la dimostrazione per assurdo di appoggiare le posizioni del suo maestro, e gli argomenti che portava a sostegno della sua tesi vengono comunemente chiamati “paradossi”. Due sono i tipi di paradossi che questi formulò: i paradossi contro il movimento e quelli contro la molteplicità dell’essere. Per quanto riguarda la prima tesi,“l’essere è immobile”, Zenone sostiene che nessun uomo è in grado di raggiungere il proprio traguardo, in quanto prima sarà costretto a compiere la metà del suo percorso, poi la metà della metà e così fino all’infinito perché esisterà sempre una metà più piccola della precedente. Pertanto il movimento non può esistere. Uno dei più famosi tra questi paradossi è quello di “Achille e la tartaruga”, secondo cui, se Achille lascia alla tartaruga un margine di vantaggio, non riuscirà poi a raggiungerla perché questa sarà sempre, anche se in maniera infinitesima, più avanti di lui. Dal punto di vista matematico il discorso non fa una piega, ma cosa ne penserebbe Platone? Non credo che sarebbe molto d’accordo. Platone infatti cerca, attraverso la filosofia, di trovare, all’interno di un mondo in continuo movimento, delle verità solide e universali da potersi ritenere sempre vere e valide. Questo lo porta a formulare la cosiddetta “teoria delle idee”. Le idee, sostiene Platone, non sono altro che i caratteri universali, immateriali e sempre identici a se stessi, che si possono cogliere solo attraverso l’intelletto. E’ su queste idee che si basa la realtà sensibile, ma questa può soltanto imitarle, non potrà mai essere identica ad esse. Le idee stanno nel mondo dell’intelligibile, in quello che Platone chiama “iperuranio” e non trovano una rappresentazione perfetta nella realtà. Pertanto se diciamo che un qualcosa è bello non stiamo affermando che esso è in sé l’idea di bellezza, ma soltanto che esso vi partecipa e ne condivide una data caratteristica. Le idee sono solo dei “modelli”.

Ecco perché ciò smentisce in parte ciò che affermava Zenone: l’idea di punto senza dimensioni, di retta formata da infiniti punti non è applicabile in natura, dove lo spazio è finito e anche la più piccola parte di materia ha una dimensione. Si arriverà ad un certo punto ad una metà talmente piccola da risultare indivisibile e quindi la meta sarà raggiunta e anche Achille riuscirà prima o poi a raggiungere la tartaruga e addirittura a superarla. Non è vero quindi che non esiste il movimento.

Per quanto riguarda invece i paradossi contro la molteplicità dell’essere mi ha colpito in particolar modo quello in cui afferma che “se i molti fossero, dovrebbero essere tali e quali è l’uno, ingenerati, eterni e immutabili, ma siccome ciò non è vero, allora i molti non sono”. Per cercare di confutare questa argomentazione, è necessario appellarsi a un’altra delle “invenzioni” platoniche, la dialettica per unificazione e divisione. Nel Fedro infatti Platone afferma che la dialettica è l’arte di ricondurre il molteplice all’uno e l’arte di dividere l’uno nel molteplice. Trovare quindi ciò che unifica più idee ad un’idea più generale, ma anche fare il processo opposto, cioè dividere ogni idea in idee più specifiche, per scoprire quali idee comunicano fra di loro e quali no. A questo punto mi viene da pensare: “E se i molti facessero parte dell’idea di essere, ma non ne avessero tutte le caratteristiche?”. L’essere potrebbe essere l’idea generale che raccoglie tutto ciò che “esiste”, ma potrebbe poi dividersi in più idee specifiche come quella di ingenerato o infinito di cui non fa parte la nostra realtà. Del resto lo stesso Parmenide affermava che noi “siamo” “doxa”, opinioni, per poi concludere dicendo che non esistiamo in realtà perché l’essere è unico. Non è forse un po’ contraddittoria come affermazione? Se l’essere potesse avere più “sfumature”? Con questo Platone non vuole smentire Parmenide sul fatto che l’essere sia uno, sebbene il suo intento fosse quello, ma sicuramente la confutazione è un buon metodo per avvicinarsi alla verità, anche se a volte non basta.

La maledizione del reality colpisce anche la scuola

Sabato pomeriggio. Seduta sul letto guardo un programma, più precisamente un talent show di canto e ballo, “Amici”, che purtroppo è andato perdendo di qualità di anno in anno ma nonostante ciò continua ad appassionarmi. Poi ad un certo punto si sospende il programma e danno la pubblicità. Mi sembra strano, dovrebbe mancare ancora mezzora. Invece scopro che da quest’anno l’ultima mezzora sarà dedicata a “La scimmia”, un reality dove dei ragazzi frequentano una scuola e si sfidano per raggiungere la maturità con il massimo dei voti. Avevo sentito parlare di questo programma e del fatto che fosse stato sospeso per i pochi ascolti, ma non me ne ero mai interessata. Provo ad ascoltare, magari ho capito male, magari lo scopo del reality è un altro. No, è proprio così, ci sono interrogazioni, verifiche e voti. Ci sono ragazzi diciottenni che lasciano la scuola per frequentarla all’interno del reality e ci sono ragazzi che addirittura non hanno raggiunto la maturità negli anni passati e tentano di farlo davanti alle telecamere. Ci sono discussioni, si sentono frasi come “io sono venuto qua per studiare” oppure “non trovo giusto che certa gente cerchi scappatoie” e c’è addirittura chi sostiene che è troppo faticoso, chi raggiunge a stento la media del due e si lamenta, chi ha usato i soldi datigli per l’iscrizione a scuola per scopi personali. Ho l’impressione che essi non si rendano proprio conto di cosa voglia dire studiare davvero, studiare per se stessi, studiare per la speranza di essere premiati in futuro e non di essere pagati per farlo. Strano però, anche loro sono stati studenti. Ora mi chiedo: qual è il messaggio che dà questo programma? A cosa serve studiare se poi c’è gente che non lo ha fatto e non solo ha un’altra occasione, ma viene addirittura pagata per sfruttarla? Cosa devono pensare i giovani davanti a trasmissioni come questa? Non è forse una strumentalizzazione dell’insegnamento? Voi cosa ne pensate?

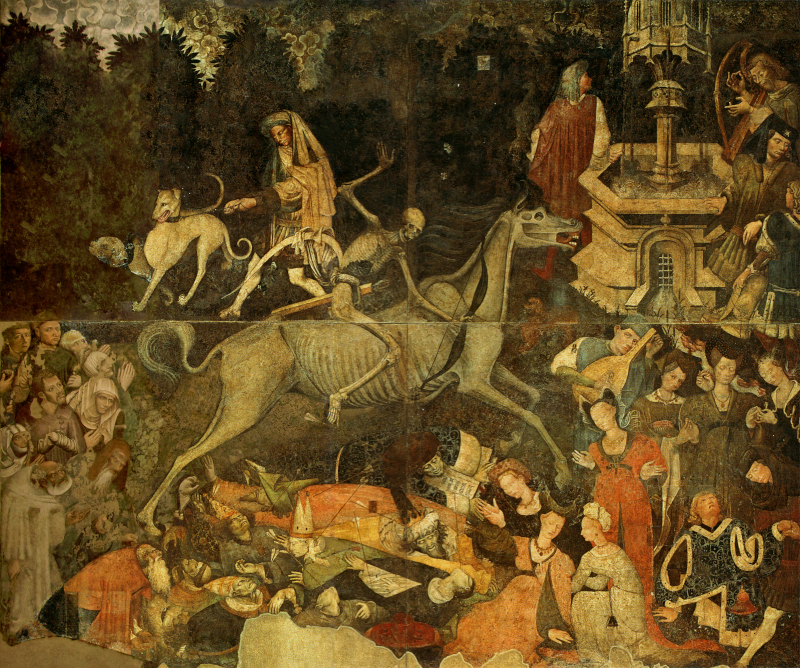

La peste nera: di chi è la colpa?

Tra il 1347 e il 1348 la gente cominciò a morire di peste in modo rapidissimo. Gli uomini del tempo ritenevano il contagio manifestazione della collera divina e, come in tutte le stragi e le epidemie, il pensiero della morte si faceva sempre più presente nella vita dei cittadini. In questa atmosfera nasceva così l’esigenza di riuscire ad esorcizzare la paura della morte, che colpiva spesso in maniera improvvisa e brutale amici e familiari. Molti erano coloro che approfittavano del disagio comune per improvvisarsi indovini e stregoni e vendere filtri magici, unguenti e portafortuna, a loro detta in grado di allontanare il flagello della peste. Ma ciò non bastava. Come sempre a fronte delle grandi calamità della Storia, si sentiva il bisogno di attribuirne la causa a un popolo o a una comunità di persone, che fungevano appunto da “capro espiatorio”. La colpa questa volta ricadde sugli ebrei e sui lebbrosi. Indicati come “agenti di Satana”: erano accusati di inquinare le acque e avvelenare l’aria.

Ma perché prendersela proprio con gli ebrei?

Per capire, bisogna cercare l’origine dei conflitti tra cristiani ed ebrei. I giudei erano considerati innanzitutto gli “uccisori” di Cristo, in quanto questi fu giudicato e condannato da un tribunale ebraico. Le cose andarono poi peggiorando con il pontefice Urbano II durante le spedizioni delle crociate, quando il cristianesimo cominciò a essere ostile non solo all’islamismo, ma anche alle altre religioni con le quali era venuto in contatto.

Vi erano ovviamente anche motivazioni socio-economiche: gli ebrei svolgevano quelle attività finanziarie, come il prestito di denaro a interesse, che la chiesa riteneva moralmente sbagliate, ma che permettevano loro di esercitare una grossa concorrenza nei confronti dei mercanti e degli artigiani europei. Spesso gli stessi nobili si trovavano in difficoltà con il pagamento dei debiti e risultava comodo in quei casi un odio “strumentale” nei confronti degli ebrei. Dal 1347 quindi questo popolo si trovò flagellato sia dalla peste, sia dalle persecuzioni cristiane. Gli ebrei erano in poche parole “diversi” e risultava facile mettere il popolo contro di loro.

Ciò che però mi sembra importante cercare di capire è il perché sia necessario attribuire ingiustamente a una categoria ben precisa di persone la responsabilità della malattia. Spesso, come accadde anche nel XVII secolo con la peste di Milano, la necessità di un capro espiatorio, in quel caso i famosi “untori”, era finalizzata a nascondere la responsabilità di qualcun altro come lo stato, che aveva cercato di fingere che tutto andasse bene. Ma non credo che nel Trecento fosse ben chiaro chi avesse per primo sparso il contagio, quindi probabilmente il motivo era un altro. Dopo che la chiesa considerò eretiche le pratiche di stregoni e indovini, la gente si trovò “sola” a combattere per la propria vita e il pensiero della morte si faceva più vicino ogni volta che essa colpiva parenti e familiari. L’uomo si è da sempre sentito impotente nei confronti della natura e d’altronde è così, ma ciò era difficile da accettare. E’ difficile ammettere che l’unica cosa possibile è affidarsi alla provvidenza, quando si vedono persone care morire davanti ai propri occhi. Tutto ciò che sembrava lontano appare incredibilmente vicino e possibile. Ecco perché la necessità di un capro espiatorio: per cercare di ridurre un pericolo inarrestabile a una causa concreta che può essere sconfitta. La cosa è di certo poco razionale ma del resto, scrive anche un maestro yoga orientale: “La più sottile di tutte le afflizioni è l’attaccamento alla vita: anche l’uomo saggio ne è toccato”.

L’uomo secondo Socrate: “misura di tutte le cose”?

Il sofista Protagora è ricordato soprattutto per una massima che sembra riassumere tutto il suo pensiero: «l’uomo è misura di tutte le cose». Possiamo affermare che anche per Socrate è così, ma il pensiero socratico è tutt’altro che in accordo con quello sofista.

Perché?

La risposta ruota attorno al diverso significato che si attribuisce al termine uomo. Protagora, dice Platone, ha una visione relativista della realtà e con il termine uomo intende il singolo individuo. E allora non esistono più né un vero né un falso, perché ogni uomo ha una propria visione del mondo e ciò che appare giusto a qualcuno può essere sbagliato per qualcun altro.

Socrate invece, il cui merito è proprio quello di aver rivoluzionato la filosofia legandola a problemi etici e alla cura dell’anima, non potrebbe mai negare la presenza di un criterio oggettivo di giustizia o di verità. Con uomo egli intende il genere umano, l’umanità intera.

Per Socrate solo l’uomo può giudicare ciò che è creato dall’uomo stesso, e ciò che non lo riguarda non dovrebbe interessarlo. In effetti quando affermiamo un concetto o esprimiamo un’opinione l’unico punto di vista che possiamo utilizzare è quello umano. E quale altrimenti?

Non siamo in grado di immaginare ciò che va oltre la nostra realtà e per questo cerchiamo di attribuirgli caratteristiche umane. È questo il motivo per cui ci è impossibile tentare di comprendere chi sia Dio e che sembianze abbia e per questo non siamo capaci di immaginare il nulla. Parallelamente ciò vuol dire anche, come scrisse il poeta latino Terenzio che «se sono un essere umano, nulla di ciò che è umano può apparirmi estraneo». L’uomo infatti secondo Socrate deve sempre andare alla ricerca della verità e ciò non è davvero possibile se non si vive in relazione con altri esseri umani. Solo attraverso il dialogo e il confronto con gli altri è possibile la confutazione delle nostre idee e quindi un arricchimento della conoscenza. Ma quella che egli chiama dialettica non è utile solo al fine della confutazione e al raggiungimento della verità. Socrate afferma infatti che «nessuno compie di male volontariamente, ma solo per ignoranza». Questo vuole forse dire che l’uomo è naturalmente incline al bene? Sarebbe impossibile affermare una cosa simile: basta basarci sull’esperienza. Ma l’affermazione di Socrate si basa su un fatto: l’uomo è naturalmente incline alla felicità che nasce dal compiere il bene.

Chi compie il male dunque semplicemente non sa cosa sia il bene. E come è possibile sapere cosa sia il bene? Semplice, il bene è ciò che ci rende felici. E come facciamo a sapere ciò che realmente ci rende felici? Conoscendo noi stessi. È proprio questa l’altra utilità del dialogo con gli altri, la conoscenza di noi stessi. Anche se è vero che Socrate non prende in esame quelli che sono gli aspetti emotivi dell’uomo, attraverso cui la ragione può essere offuscata, io credo che se una persona riuscisse davvero a capire cosa desidera, la ragione e i sentimenti allora riuscirebbero a convivere pacificamente. Anche perché in fondo, si può davvero parlare di una netta distinzione tra i due all’interno dell’essere umano?

Due ore sul palco… due ore speciali

Finalmente dopo 5 lunghi mesi di “astinenza” oggi ricomincia il laboratorio teatrale della scuola. Questo è per me il terzo anno, la maggior parte del vecchio gruppo ormai non c’è più. I ragazzi di quarta e quinta hanno terminato gli studi e alcuni ragazzi di prima hanno invece deciso di cominciare questa attività. Ma una cosa è importante: l’insegnante non è cambiato e quindi in fondo il laboratorio è rimasto lo stesso. Ricordo ancora quando in prima liceo, rapita dalla bellezza dello spettacolo decisi di iscrivermi, nonostante avessi timore anche di alzare la mano in classe per chiedere di andare in bagno.

Nel primo spettacolo ho detto 7 battute, nel secondo 20, ma non è questo l’importante, avrei potuto anche stare zitta, l’importante è essere parte del gruppo. L’importante è sapere che dalle 14,30 alle 16,30, non importa cosa sia successo la mattina, se sia andata male un’interrogazione, una verifica o una litigata con i genitori, per quelle due ore, con i cellulari rigorosamente spenti (e guai a dimenticartelo acceso!), non si deve pensare ad altro che allo spettacolo e al gruppo, a trasmettere qualcosa a quelle persone che per 45 minuti circa stanno sedute di fronte a noi e ci danno la possibilità di dire qualcosa, di essere ascoltati. Perché pensandoci, quando mai ci capita la possibilità di essere ascoltati veramente?

Seduta sulla sedia dell’auditorium aspetto pazientemente le 14,30 e intanto penso a cosa faremo oggi. Sono sicura, oggi Marco, l’insegnante (anche se lui non vuole che lo si chiami così), trascorrerà due ore facendoci il solito discorso interminabile sul teatro, dicendo sempre le stesse cose che ormai, dopo aver ascoltato per due anni, conosco abbastanza bene. Eppure non vedo l’ora e dentro me spero che dica esattamente le stesse cose, perché quando Marco parla c’è qualcosa di speciale nel suo modo esprimersi. È come se le sue parole ti rapissero e se tu non potessi fare a meno di ascoltarlo. Anche le cose più banali sono talmente scontate da risultare tremendamente vere. A volte mi chiedo se faccio teatro per ascoltare lui o perché mi piace recitare. Finisco sempre con il convincermi che in fondo una motivazione non deve necessariamente escludere l’altra.

Alle 14,30 ci sono tutti, ragazzi nuovi compresi, cominciamo a conoscerci e a salutare i vecchi amici. Poi dopo un quarto d’ora arriva Marco che esordisce con la sua solita frase: “trasferite le vostre inutili molecole sul palco”. Così tutti ci spostiamo immediatamente sul palcoscenico e lui si presenta ai nuovi arrivati, che rimangono subito colpiti dal suo aspetto fisico: magro, alto e dalla lunga barba e capelli bianchi assomiglia più ad un profeta biblico che a un regista. Marco tuttavia ignora placidamente le arie confuse dei ragazzi e comincia a elencare in modo rigido e preciso le regole principali del laboratorio: niente cellulari accesi, niente braccialetti, collane,orecchini o orologi e solo 2 assenze all’anno. Tutti lo guardano con aria un po’ terrorizzata, mi sa che non hanno capito che tipo è. Poi comincia, una domanda semplice, che però ci lascia perplessi: “immaginate che io sia un marziano, su Marte non c’è il teatro, voi dovete spiegarmelo, cosa mi direste?”. Siamo così confusi che ci vengono in mente solo risposte idiote come: “beh, il teatro vuol dire fare uno spettacolo” oppure “fare teatro vuol dire recitare” o ancora meglio “vuol dire che ci sono delle persone che fingono di essere ciò che non sono”. Sono tutte risposte banali, quelle frasi sgrammaticate e senza senso che ci vengono in mente quando siamo in difficoltà, eppure per Marco non esistono domande o risposte stupide e in particolare l’ultima sembra catturare particolarmente la sua attenzione. “Interessante…” esclama “quindi delle persone fingono di essere ciò che non sono, beh, anche su Marte c’è un posto che si chiama manicomio dove delle persone credono di essere qualcun altro, gli attori sono quindi dei pazzi? dove sta la differenza?” La discussione continua per un po’, quando finalmente arriviamo a una conclusione: “la differenza sta nel fatto che i pazzi non sono coscienti di fingere di essere qualcun altro, loro percepiscono la realtà in modo diverso proprio come un daltonico percepisce il rosso al posto del verde. Un attore invece recita in modo consapevole per trasmettere un messaggio ben preciso e dire qualcosa ad un pubblico con il quale instaura una relazione emotiva”. Mi sento esaltata, mi sembra di aver capito tutto, quando Marco fa crollare il mio castello con un’altra domanda che a stento comprendiamo completamente: “Il problema del teatro non è quello di farsi capire ma di arrivare là dove le parole da sole non arrivano, e quindi, dove deve arrivare l’attore? Qual è questo messaggio a cui le parole da sole non arrivano?” Ci guardiamo con aria interrogativa, non sappiamo proprio cosa dire, come quando ad una interrogazione un professore ti fa una domanda difficilissima. Eppure qui non c’è una risposta giusta o una sbagliata e nessuno ti etichetta con un numero sul registro, ma ho paura di dire una stupidaggine, sento che qualunque cosa dicessi non sarebbe mai all’altezza di un suo intervento, così aspetto che parli lui. Lui lo avverte e comincia: “Un certo Fontana, pittore d’arte moderna, un giorno prese una tela e la incise provocando uno squarcio enorme e la portò poi in un museo. Quello che una persona istintivamente fa trovandosi di fronte a una tela squarciata in un museo è guardare dall’altra parte per vedere cosa ci sia dietro. Peccato che dietro non ci fosse niente. Vedete, il teatro, così come l’arte è l’epifania dell’invisibile.” e poi continua “L’arte è la vita senza tempi morti. Nel tempo dello spettacolo puoi fingere di fare qualsiasi cosa, essere un’astronauta o scaccolarti e fingerti un bambino, la gente ti crederà, a patto che tu lo faccia fino in fondo e non lasci trasparire la quotidianità.” e finisce dicendo “Ciò che conta nell’arte moderna è l’idea. Se qualcun altro dopo Fontana avesse fatto la stessa cosa non avrebbe avuto nessun significato, egli è stato grande non per quello che ha fatto ma per il solo fatto di aver deciso di farlo. Noi possiamo raccontare qualsiasi storia, l’importante è che abbiamo qualcosa da dire, poi troveremo il modo di dirlo”.

Mi guardo attorno, abbiamo tutti quanti un’espressione stupita, ma tutti lo abbiamo ascoltato, senza rendercene conto sono passate due ore durante le quali abbiamo discusso di tutto, eppure non siamo stanchi o annoiati, ci ha spiegato un sacco di concetti, ma senza la “presunzione” di un’insegnante, si è fatto ascoltare, ma non ha voluto che lo facessimo in modo passivo. Ha fatto una sorta di lezione, ma grazie alle sue battute e ai suoi interventi di spirito non ce ne siamo nemmeno accorti. Abbiamo parlato del filosofo Averroè e del fatto che non conoscesse il teatro, ma anche del fatto che il lupo è l’unico personaggio con una finalità pedagogica all’interno della storia di “Cappuccetto Rosso”. Ci siamo divertiti come dei matti, e abbiamo capito che matti non siamo affatto. Abbiamo trascorso due ore dedicandoci solo a noi stessi, ma abbiamo parlato di come comunicare ciò che sentiamo agli altri. Insomma, come al solito mi ha lasciato con molti dubbi e mille domande, ma su una cosa sono sicura: non importa saper recitare o no, essere timidi o estroversi e impulsivi, per come è ora il laboratorio teatrale del nostro istituto è assolutamente un’esperienza unica!

La relatività del relativismo

Celebre la massima di Protagora: “l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono e di quelle che non sono per ciò che non sono”. Ogni uomo ha la sua concezione della verità, conforme alla società in cui vive e alle sue condizioni intellettuali e fisiche. Dunque, tutto è relativo.

Protagora ha fatto sorgere in me molti dubbi. Così ho cercato di riflettere. Se tutto è relativo, infatti, non esiste il vero, ma se non esiste il vero, su cosa fondiamo le nostre scelte?

Protagora sostiene che esse possono esser basate sul criterio dell’utile per cui scelgo ciò che mi fa stare meglio, ma, anche in questo caso sorgono spontanee altre molteplici domande: come faccio a sapere che cos’è meglio? E soprattutto, siamo sicuri che ciò che è meglio per me lo sia anche per gli altri? E in che misura conta ciò che è meglio per me e in quale ciò che è meglio per gli altri? Posso sempre fare ciò che è più comodo a me e trascurare ciò che è comodo agli altri? E infine, anche volendo scegliere ciò che è meglio per la maggioranza, cosa mi dice che non sia la maggioranza a sbagliare, o meglio, cosa mi dice che la maggioranza non sia stata in realtà influenzata e portata a fare una determinata scelta perché manipolata? Quindi scegliere “cosa è meglio” è più difficile del previsto. L’uomo infatti, di fronte a una scelta, deve cercare di capire quale delle due opzioni gli permetterebbe di vivere in maniera migliore, ma ciò potrebbe andare contro il “vivere bene” degli altri. Si potrebbe pensare che in fondo questo non sia molto importante e che, se ognuno punta al proprio bene il problema è risolto. Ma dato che noi essere umani viviamo continuamente in relazione con gli altri e ci differenziamo come tali proprio grazie al fatto che comunichiamo tra di noi, allora forse riuscire a vivere bene non è molto diverso da far vivere bene gli altri. Il criterio dell’utile quindi spesso non è sufficiente al fine di fare una scelta e qualche volta può essere necessario ricercare qualcosa di più attendibile e condivisibile da tutti, insomma, in alcuni casi è indispensabile, almeno a mio parere, andare a cercare qualcosa che vada oltre l’opinione e si avvicini a una verità che Protagora sostiene non esista. Per capirci: come può essere affare individuale, qualcosa che incide sulla relazione con gli altri?

E ancora, Protagora sostiene che tutto è vero. Ma nel momento in cui tutto è vero, il vero perde il suo significato, in quanto esso esiste solo in contrapposizione al falso ed è quindi più corretto dire che per Protagora non esiste né un vero né un falso, ma solo punti di vista. Io non credo che ciò sia vero.

Prima di tutto, infatti, se diciamo che “tutto è relativo” automaticamente stiamo assumendo la relatività come verità, pertanto bisogna partire dal presupposto che anche la relatività sia un concetto relativo e possa essere messa quindi in discussione.

La vita è sicuramente piena di incertezze, l’uomo, non è in grado di conoscere e sapere tutto. Ci sono cose infatti che vanno oltre la sua capacità di ragionamento e non possono essere comprese, come la sua stessa funzione di uomo, il suo destino e la sua origine. Ma affermare che esistono concetti alla cui verità nessun uomo può aspirare, per cui esistono solo opinioni “relative” non solo è diverso dal “negare” una verità, ma è diverso anche dal sostenere che non esista “nessuna” verità oggettiva. Penso inoltre che se una verità è irraggiungibile dall’uomo, allora forse non è poi così importante discutere sulla sua relatività. Per esprimere meglio il concetto, a mio parere è ovvio che, dal momento che la conoscenza dell’uomo è limitata, esistano situazioni in cui ci sono solo opinioni e su cui ogni uomo ha il suo modo di vedere e interpretare ciò che vede, ma, nel momento in cui questo è assodato è inutile continuare a discutere in merito a ciò e conviene cercare di andare oltre queste “verità irraggiungibili”.

È bene quindi distinguere due concetti di verità: il primo è quello di una verità incomprensibile all’essere umano, a cui egli non può avvicinarsi, mentre il secondo è quello di una verità fondata sulle certezze dell’uomo, per la quale credo sia possibile contraddire il concetto di relatività. Esistono infatti delle certezze come le scienze che non possono essere messe in discussione e alcune norme morali e comportamentali che si sono tramandate per secoli e che possono essere ormai considerate “vere” in ogni contesto. Anche se è vero quindi che in alcuni casi la relatività è indispensabile, non è possibile scegliere sempre sulla base di cosa è meglio in quanto anche cosa è meglio è relativo. Ci sono situazioni che, nonostante siano considerate normali e radicate in una determinata cultura sono “oggettivamente” immorali e quindi sbagliate. L’uomo non deve quindi andare alla continua ricerca delle verità che non può raggiungere ma, nel momento in cui deve prendere una decisione è importante che si chieda non solo cosa sia “meglio” ma anche cosa sia “giusto”.

Poesia e filosofia

In tempi antichi i poeti erano considerati sapienti perché portavano una verità trasmessa dagli dei. Si credeva, infatti, che scrivessero ispirati dalle divinità: quasi sotto dettatura. La narrazione mitica dei poeti svelava l’origine sacra ed arcana delle cose.

Altra cosa è la filosofia. Le domande possono essere le stesse, ma le risposte vengono cercate attraverso un mezzo umano, seppur limitato: la ragione. Potrebbe sembrare che questa sia una differenza decisiva, ma, almeno a mio parere, non è così. Credo, infatti, che sia più importante chiedersi cosa poesia e filosofia abbiano in comune piuttosto di che cosa le differenzi.

Innanzitutto la poesia è un’arte e la filosofia era presentata dagli antichi come una scienza. La poesia, come la danza, la musica, la pittura o la scultura si compone in un mondo di rappresentazioni e di immagini. Essa, come tutte le arti non esiste se non può essere raffigurata, se non richiama alla mente suoni, colori e emozioni. La filosofia invece comincia proprio là dove finisce il concreto. Il pensiero filosofico non ha nulla a che fare con le rappresentazioni, non necessita di immagini, ma di concetti e forme.

Credo inoltre che anche se tutto ciò che la poesia raffigura è la realtà, non sia altrettanto vero che il raggiungimento della verità è il fine ultimo del poeta. Se infatti egli compone alcuni versi sul mare, il suo scopo non è quello che gli uomini riescano, attraverso le sue rime, a immaginare esattamente il mare che egli aveva in mente. Il suo vero scopo è che, per mezzo di emozioni e sensazioni, le sue parole richiamino alla mente del lettore il mare del suo immaginario e dei suoi ricordi. Non è importante l’oggetto a cui l’autore si riferisce al momento della composizione, bensì ciò che l’opera richiama alla mente di ciascun uomo al momento della lettura. Questo permette alla poesia di rimanere immortale nel tempo.

Uno degli elementi fondamentali della filosofia invece è proprio la razionalità del metodo che si propone di usare. Certamente lo scopo del filosofo è quello di giungere a conclusioni accettabili e condivisibili da tutti, ma questo non è affatto semplice, anzi, il più delle volte è impossibile. Per questo motivo non si può affermare che essa sia una scienza esatta e oggettiva.

Entrambe, poesia e filosofia, guardano quindi il mondo con meraviglia e stupore. Sembrano appartenenere a due mondi molto diversi, ma quella che per l’artista è l’immagine originaria della sua rappresentazione, che dimora nella sua anima e aspetta di uscire allo scoperto, ha parecchie caratteristiche in comune con i concetti filosofici. Anche essa è infatti priva di concretezza perché ancora incompiuta. Quella che per il poeta prende il nome di immagine, per il filosofo ha un altro nome: idea.