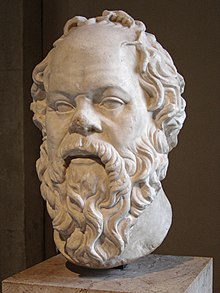

Nel mondo d’oggi ci sono molti dissensi etici tra le diverse culture ed interni a ciascuna cultura. Questo spinge i filosofi a cercare delle risposte sul perché ci siano tante differenze. Esaminiamo la situazione: che importanza ha l’etica oggi? Essa è una parte estremamente importante della filosofia contemporanea, così come lo era anche in antichità. Particolare era il confronto fra i molteplici dissensi tra le varie culture e tra quelle interne della Grecia: nel V secolo a.C., per esempio, da una parte si trovavano i sofisti, dall’altra Socrate, filosofo di grande importanza, che cercavano di trovare delle risposte. In particolare Socrate si interrogava e cercava risposte su domande etiche fondamentali.

Ma quale metodo d’indagine usava Socrate per cercare tali risposte?

Prima di tutto, dobbiamo dire che il metodo socratico si divide in tre fasi: ironia, confutazione e maieutica.

Con la prima Socrate interroga l’interlocutore (per lo più “falsi sapienti”) su quello che l’interlocutore stesso si vanta di sapere fino a fare affermare a quest’ultimo qualcosa che è in contraddizione con la sua risposta iniziale.

Si passa, quindi, alla seconda fase: la confutazione.

Infine c’è la maieutica, l’arte con cui Socrate aiutava l’interlocutore a “partorire la verità”. Come la levatrice (tra cui anche sua madre) portava alla luce il bambino, così Socrate portava alla luce la verità dal suo interlocutore. La maieutica è un metodo dialettico d’indagine filosofica basato sul dialogo. Socrate è convinto che solo attraverso il dialogo sia possibile far scaturire valori e verità comuni, cioè universali; nello stesso tempo egli non ha la presunzione di possedere queste verità e questi valori. Sa soltanto, in questo senso, di non sapere e perciò ricerca e discute.

Attraverso questo metodo l’uomo dovrebbe essere eccellente (cioè virtuoso) e felice, ma non è così. Anche Socrate commette degli errori: non tenendo conto delle componenti passionali e dei desideri che molte volte prevalgono sulla parte razionale dell’anima, cade nell’intellettualismo etico, secondo il quale si presuppone che un uomo, a conoscenza del vero bene, non può che agire benevolmente.

Infatti, secondo Socrate, l’uomo non può scegliere il male pur conoscendo la verità del bene. Quest’idea presuppone che la verità del bene e della giustizia (la stessa virtù che per Socrate è l’anima), siano raggiungibili per via razionale prima che per via sentimentale. Socrate pensa inoltre che la verità sia un bene così superiore rispetto ad ogni altra cosa, che chi “sceglie” il male, deve farlo senza dubbio perché del tutto inconsapevole del vero bene. Perciò, detto in poche parole, il virtuoso è il sapiente mentre il vizioso è l’ignorante.

Concludendo, esprimo la mia opinione.

Il metodo socratico ha lasciato all’uomo, pieno di eccessi, un grande e utile insegnamento: l’uomo “giusto” è quello che sa raggiungere un equilibrio spirituale, attraverso azioni buone e virtuose che lo porterebbero alla felicità.

L’uomo moderno è troppo attaccato ai beni materiali e avrebbe bisogno di un “Socrate moderno” che lo aiuti a trovare la giusta misura delle cose.